Die 19. Auflage der gemeinsamen Jugendtagung von Institut Suchtprävention, pro mente OÖ und Verein ISI konnte ein weiteres Mal mit überaus spannenden Vorträgen punkten. Zum vierten Mal in Folge fand die Veranstaltung als Online-Meeting statt. Dieses Mal verfolgten mehr als 550 Teilnehmer*innen die Tagung vor den Bildschirmen und beteiligten sich auch rege via Chat an der Diskussion zum heurigen Themenschwerpunkt „Konsum, Klicks und Krisen - Aktuelle Trends und Herausforderungen im Jugendalter“. Moderiert wurde die Jugendtagung vom bewährten Duo Herbert Baumgartner, MA (Institut Suchtprävention, pro mente OÖ) und Christine Rankl, MA (Verein ISI), die in souverän charmanter Weise durch das Programm führten.

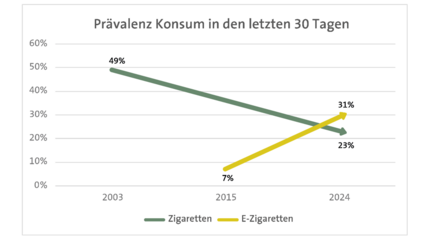

Der Auftakt wurde von Magdalena Eberhardt, BA (Caritas der Diözese Graz-Seckau, Triptalks) gestaltet, die in ihrem Beitrag den „Recreational Drug Use“ in den Fokus rückte und über aktuelle Entwicklungen im Freizeitdrogenkonsum sprach. Zentrale Ansatzpunkte der Arbeit von Triptalks sind dabei eine akzeptanzorientierte Haltung und das Angebot des Drug Checking. Dies solle nicht als „Freifahrtschein“ für den Konsum von Substanzen verstanden werden, sondern immer auch als Erstkontakt zu Betreuungs- und Hilfsangeboten mit einem niedrigschwelligen Zugang zu wichtigen Informationen. Wichtige Voraussetzungen sind dabei einerseits das profunde Wissen über Substanzen und deren Wirkungen, aber auch das Hinterfragen eigener Bedürfnisse und Gefühle sowie die Vermittlung von Safer Use Regeln, die zu einer besseren Konsumkompetenz beitragen sollen. Aktuelle Trends aus dem Drug Checking zeigen, dass Stimulanzen wie Kokain oder Speed am häufigsten getestet wurden. Interessant dabei: In rund einem Drittel der Proben wurden pharmakologisch wirksame Streckstoffe gefunden und bei jeder 9. bis 10. Probe wurden Warnungen ausgeschickt, weil sie hochdosiert waren und unerwartete Wirkungen beim Konsum hervorrufen können.

Im zweite Beitrag des Tages erläuterte PD Dr.in Katrin Skala (Psychosozialer Dienst Wien) die „Amour Fou“ zwischen psychotropen Substanzen und dem jugendlichen Gehirn. Denn bei Jugendlichen spiele vor allem der sich noch in Entwicklung befindliche Frontalkortex eine wichtige Rolle beim Konsum von psychoaktiven Substanzen oder bestimmte Verhaltensweisen. Denn der Frontalkortex ist im Gehirn für Disziplin und die Kontrolle von Impulsen zuständig. Aufgrund des noch nicht vollständig ausgeprägten Frontalkortex seien Jugendliche im Vergleich zu Erwachsenen impulsiver und weniger in der Lage, langfristige Konsequenzen zu bedenken. Umso bedenklicher sei daher der Erstkontakt mit legalen Drogen wie Alkohol, der häufig bereits mit 12 Jahren erfolge. Auch die Dopaminfreisetzung die durch psychotrope Substanzen oder Verhaltensweisen ausgelöst wird, spiele eine entscheidende Rolle. In der Phase der Identitätsentwicklung testen Jugendliche ihre Grenzen und konsumieren psychoaktive Substanzen, um diese Grenzen zu erfahren und zu überschreiten. Erfolgt der Konsum aus einem Bedürfnis nach Entspannung oder zur Bewältigung von psychischen oder sozialen Belastungen sollten die Alarmglocken schrillen, den diese Art von Konsum stehe nicht mehr direkt im Zusammenhang mit einem grenzüberschreitenden, pubertären Entwicklungsverhalten. Neben dem „Ursachendreieck“ (Substanz, Person, soziales Umfeld) wurden von Katrin Skala auch Risikofaktoren wie familiäre Einflüsse, bestimmte Lebensbedingungen und eine frühe Gewöhnung an Drogen erläutert, die in Summe das Risiko für ein Suchtverhalten erhöhen. Eltern sollten sich daher aktiv für die Freizeitaktivitäten ihrer Kinder interessieren. Das sei ein wichtiger Schutzfaktor gegen Sucht, ebenso wie präventive Maßnahmen wie die Förderung von Lebenskompetenzen und die Stärkung des Gesundheitsbewusstseins.

Nach einer kurzen Pause ging es mit einem Beitrag unserer Kollegin Mag.a Sonja Hörmanseder (Institut Suchtprävention, pro mente OÖ) weiter. Im Mittelpunkt ihres Referats standen die Auswirkungen von Suchterkrankungen auf Familiensysteme. So wächst statistisch gesehen jedes zehnte Kind mit einem alkoholabhängigen Elternteil auf und sogar jedes zweite Kind ist mit problematischem Alkoholkonsum in seinem Umfeld konfrontiert. Dies führe zu einem vier- bis sechsfach erhöhten Risiko, selbst eine Sucht zu entwickeln. Trotzdem können Einflussfaktoren wie Sozialisation und Umfeld diesem Risiko entscheidend entgegenwirken und zu einer gesunden psychischen Entwicklung führen. In ihrem Alltag sind Kinder, die in suchtbelasteten Familien aufwachsen, häufig mit Sorgen um die Eltern konfrontiert. Sie erleben negative Emotionen und Traumata. Die Unberechenbarkeit und das Fehlen von Stabilität und Verlässlichkeit prägen ihr Leben. Auch Misshandlungen und Vernachlässigungen sind oft Teil des Familienalltags, ebenso wie der Verlust oder die Trennung von Bezugspersonen und eine spürbare Isolation. Die Sucht wird oft zum zentralen Tabuthema und führt zu einer großen Verantwortung, die Kinder übernehmen müssen. Für junge Erwachsene aus suchtbelasteten Familien ist es wichtig, sich den Erfahrungen aus ihrer Kindheit zu stellen. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn Erwachsene sensibilisiert sind, hinschauen und unterstützen. Niedrigschwellige Angebote und Unterstützungsmaßnahmen können eine erste Kontaktaufnahme erleichtern. Weiterführende Informationen dazu bieten auch zwei Seminare am Institut Suchtprävention:

- 16.09.2025 Unterstützung mit Gespür - Kinder aus suchtbelasteten Familien | Institut Suchtprävention

- 19.11.2025 Unterstützung mit Gespür - Kinder aus suchtbelasteten Familien | Institut Suchtprävention

Den Abschluss der diesjährigen Jugendtagung markierte der Beitrag von Dr. Hannes-Vincent Krause (Weizenbaum-Institut e.V. Berlin), der sich mit den Risiken und Chancen von Social Media und Wohlbefinden auseinandersetzte. Unabhängig von der Ausgangsfrage ob Social Media positive oder negative Effekte stehe laut Krause eines fest: Wir verbringen sehr viel Zeit mit Social Media. Im Durchschnitt etwa 2,5 Stunden pro Tag, die sich im Laufe eines Lebens auf etwa sechs Jahre aufsummieren. Doch welche Auswirkungen hat dies auf unser Wohlbefinden? Ein höheres Risiko für negative Auswirkungen durch die Nutzung von Social Media haben laut neueren Untersuchungen u.a. Menschen mit Depressivitätsneigung und niedriger Lebenszufriedenheit. Aus der naturgemäß noch jungen Disziplin der Social Media Effektforschung habe in diesem Zusammenhang zum einen der so genannte Screentime-Ansatz Relevanz. Dieser untersucht den Zusammenhang zwischen der Zeit, die Nutzer in sozialen Netzwerken verbringen, und deren Wohlbefinden. Zahlreiche Studien und Meta-Analysen zu diesem Thema zeigten laut Krause jedoch, dass dieser Zusammenhang eher klein und oft nicht signifikant sei, da die bloße Nutzungszeit die Auswirkungen von Social Media nicht adäquat widerspiegle. Der zweite relevante Ansatz der Social Media Forschung konzentriert sich auf die problematische Nutzung und betont die verstärkenden und konditionierenden Mechanismen von Social Media. Plattformen sind darauf ausgelegt, die Aufmerksamkeit der Nutzer*innen ständig zu erregen, was Parallelen zu pathologischen Suchterkrankungen aufweist. Dr. Hannes-Vincent Krause stellte im Verlauf des Beitrags auch eigene Forschungsergebnisse zum Thema „Self-Esteem“ vor. Unser Selbstwertgefühl basiert in starker Ausmaß auf Informationen, die wir aus unserem sozialen Umfeld erhalten. Über Interaktionen mit anderen, Kommunikation, Feedback, Komplimente und Kritik bildet sich unser Selbstwertgefühl kontinuierlich aus. Somit haben auch Social Media einen Einfluss auf das Selbstwertgefühl. Dieser Einfluss kann laut den Untersuchungen von Krause in drei Bereiche gegliedert werden: Erstens in Form von Vergleichen mit anderen Personen auf Social Media Kanälen, zweitens in Form von Feedback via Likes, Kommentaren und anderen Reaktionen auf Inhalte und drittens als eine Art Selbstreflexion, da Social Media Kanäle auch als eine Art Tagebuch gesehen werden können, in dem wir Gedanken, Gefühle, Erfahren teilen. Diese drei Wege haben sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und beeinflussen es auch offline. Online laufen sie jedoch oft anders ab, was zu Verzerrungen führen kann. Beispielsweise teilen Menschen häufig nur positive Aspekte ihres Lebens, wie Urlaubsfotos oder bearbeitete Selfies. Ausbleibende Kommentare können hingegen ebenso negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl haben wie Hasskommentare. Pauschale Aussagen über die Auswirkungen Social Media auf unser Wohlbefinden seien daher laut Krause schwierig zu treffen, weil sie nicht immer mit wissenschaftlicher Evidenz gedeckt sind. Daher lautet seine Empfehlung, sich dem Thema mit einer differenzierten, nuancierten, wissenschaftlich-kritischen Betrachtungsweise anzunähern.

Als Fazit der Jugendtagung 2025 bleibt die Erkenntnis, dass es für Erwachsene, vor allem jene, die als Erziehende privat oder beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, wichtig bleibt, über aktuelle Entwicklungen informiert zu sein. Klar ist, dass es nicht immer den einen Weg gibt, der zu einer guten Lösung, zu einer guten Entwicklung von jungen Menschen in herausfordernden Zeiten führt, aber dass das Interesse erwachsener Bezugspersonen an jugendlichen Lebenswelten nie falsch sein kann. In diesem Sinne freuen wir uns schon auf die Neuauflage der Tagung 2026!